-

Altri libertini, Licia Lanera ricrea il notturno emiliano di Pier Vittorio Tondelli

Siamo solo noi. Noi che andiamo a letto la mattina presto e ci svegliamo con il mal di testa. Noi che non abbiamo vita regolare. Italia 1980, annuncia a mo’ di didascalia uno schermo sul fondo. Da sola, al centro del proscenio, Licia Lanera enumera gli eventi di quell’anno. Cossiga è presidente del consiglio. Berlusconi lancia Canale 5. Toto Cutugno vince il festival di Sanremo e l’Inter il campionato di calcio. A Venezia muore prematuramente Franco Basaglia. A Torino la marcia dei 40mila quadri della Fiat chiude la stagione degli scioperi operai. Una bomba alla stazione di Bologna rilancia la stagione delle stragi.

Non ci sono però solo tragedie e altre nefandezze nell’anno che apre un nuovo decennio. A gennaio Pier Vittorio Tondelli pubblica il suo primo romanzo, Altri libertini. È nato a Correggio e ha venticinque anni, due dati biografici che hanno un qualche rilievo anche all’interno dell’opera. Il libro ha subito un successo di scandalo, come si dice. Dopo un paio di mesi viene sequestrato per oscenità. Il linguaggio che riproduce, le azioni che descrive più che rappresentare, l’inquietante microcosmo che mette in scena… Ma ormai anche l’oscenità e lo scandalo non sono più quelli di una volta, il potere repressivo dei tribunali ha ben altre voci da mettere a tacere in quel passaggio di decennio. Non molto tempo dopo al libro viene restituita la libertà.

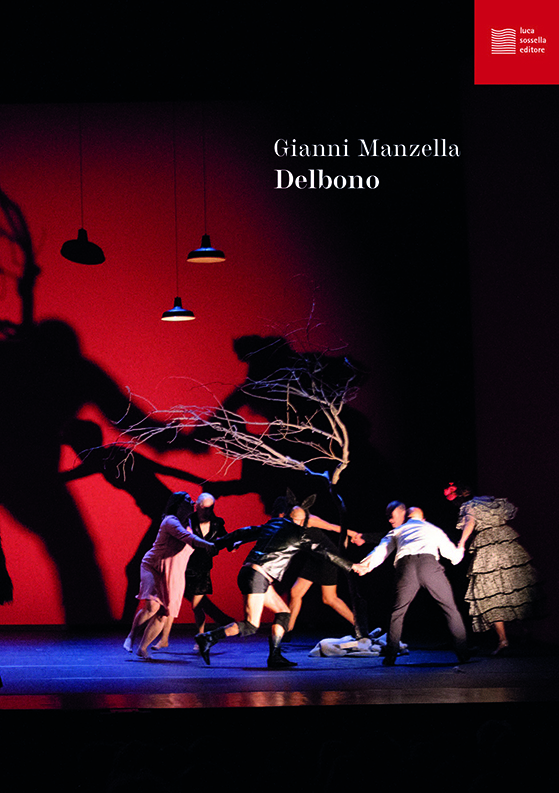

Foto di Manuela Giusto

Siamo solo noi, canta Vasco Rossi a introduzione dello spettacolo. Una generazione di sconvolti, si autodefiniscono nel romanzo, però una gran bella tribù. Rileggendolo attraverso lo spettacolo di Licia Lanera, ci si conferma che il romanzo a episodi di Tondelli è stato in fondo, alla sua apparizione, l’esatto corrispettivo dei Fratelli d’Italia di Arbasino una quindicina d’anni prima, fatte tutte le ovvie distinzioni di anni e di stile dei due autori. Cioè il ritratto generazionale usato come maschera di un momento culturale e sociale. Che là aveva la veste sfrontata di un grand tour fra i più frequentati luoghi comuni culturali e mondani del momento, salvo chiudersi su un’immagine luttuosa; mentre qui, in questo notturno emiliano collocato a cavallo degli ultimi anni dei Settanta, quell’ombra nera è lì fin dall’inizio. Emilia paranoica, canteranno di lì a poco i CCCP di Lindo Ferretti.

Fa bene allora l’attrice e regista a disegnare il contesto, prima di aprire le pagine di Altri libertini, che ha scelto di adattare alla scena teatrale mescolando le carte del romanzo, in un montaggio alternato che pesca storie e personaggi all’interno di quelli che alla lettura appaiono formalmente racconti diversi. Gli altri tre che l’accompagnano stanno più dietro, in canotta e mutande, nella penombra della scena abitata da pochi ma significativi oggetti, un letto che è poco più di una brandina, una vecchia cyclette, sul fondo una scrivania che diventa all’occasione anche tavolo di regia. Sono Giandomenico Cupaiuolo, Danilo Giuva e Roberto Magnani. Attori di formazione diversa (Magnani è ‘in prestito’ dal Teatro delle Albe che coproduce lo spettacolo con la compagnia dell’artefice) ma tutti più giovani del romanzo, cioè di quel periodo storico.

Hanno ventidue anni e vanno all’università da fuorisede, i loro personaggi. Non è ancora il passaggio della linea d’ombra della maturità. Fanno i preparativi per il Natale sulle Dolomiti ma intanto a Bologna le vetrine del Pavaglione sono tutte piene di bella roba e vien voglia di bersi un cioccolato da Zanarini. Le ragazze si chiamano Annacarla o Maria Giulia o Ileana e le storie comunque si assomigliano tutte. Lui che ama lei oppure lui che però ama un altro, ma lui poi scompare perché si è messo con l’amica di lei e quando un amore finisce non c’è nostalgia che lo possa togliere dal sepolcro. Dalla generazione precedente il Gigi e il Miro e quegli altri sbalinati hanno ereditato la figura, forse il mito, certo l’autorappresentazione del perdente (I’m a loser, cantavano quei quattro).

Quando subentra il tempo della scoglionatura, non c’è nulla da fare solo stare ad aspettare un giorno appresso all’altro. Qualcuno la chiama Scoramenti, dice la voce narrante: al plurale perché quando arriva non vien mai in solitudine. E una vocina chiede: chi sei? cosa fai? qual è il tuo posto nel Gran trojajo? E il viaggio con l’immancabile cinquecento (altri, già allora votati ad apparire, ricordo che sfoggiavano una 124 coupé) da Correggio punta verso il nord, lungo l’autostrada del Brennero, la nostra Autobahn, entri a Carpi e esci che sei a Amsterdam. Qui pure fumano molto, ma sono solo sigarette. È comunque decisamente fastidioso. Per fortuna si è finiti a sedere a distanza dal palco, anche se così la vista ne risente.

Quando subentra il tempo della scoglionatura, non c’è nulla da fare solo stare ad aspettare un giorno appresso all’altro. Qualcuno la chiama Scoramenti, dice la voce narrante: al plurale perché quando arriva non vien mai in solitudine. E una vocina chiede: chi sei? cosa fai? qual è il tuo posto nel Gran trojajo? E il viaggio con l’immancabile cinquecento (altri, già allora votati ad apparire, ricordo che sfoggiavano una 124 coupé) da Correggio punta verso il nord, lungo l’autostrada del Brennero, la nostra Autobahn, entri a Carpi e esci che sei a Amsterdam. Qui pure fumano molto, ma sono solo sigarette. È comunque decisamente fastidioso. Per fortuna si è finiti a sedere a distanza dal palco, anche se così la vista ne risente.Sullo schermo di fondo appaiono i titoli dei singoli capitoletti, a confermare l’impianto brechtiano del lavoro. Lo straniamento infatti è dichiarato. Vanno continuamente fuori e dentro i loro personaggi, l’artefice e gli altri tre interpreti. Scivolando cioè nelle loro vite, anche gli oggetti di scena li hanno portati da casa. E quando spuntano i nomi delle madri, di una che ha dedicato la vita alla famiglia, bisogna un po’ rimettere insieme i pezzi. Allora imbracciano le chitarre per cantare a squarciagola, dal vivo o quasi, Sono un ribelle mamma, inno generazionale degli Skiantos di Roberto Freak Antoni. Rock demenziale, versione locale e un po’ dadaista del punk rock d’importazione. E hai voglia a dire: non diventeremo mai come loro. Meglio tornare a Vasco Rossi. Vivere, è passato tanto tempo, è un ricordo senza tempo.

© Gianni Manzella

Articoli correlati