-

Nella geografia delle storie. Amos Gitai racconta la casa perduta dei palestinesi

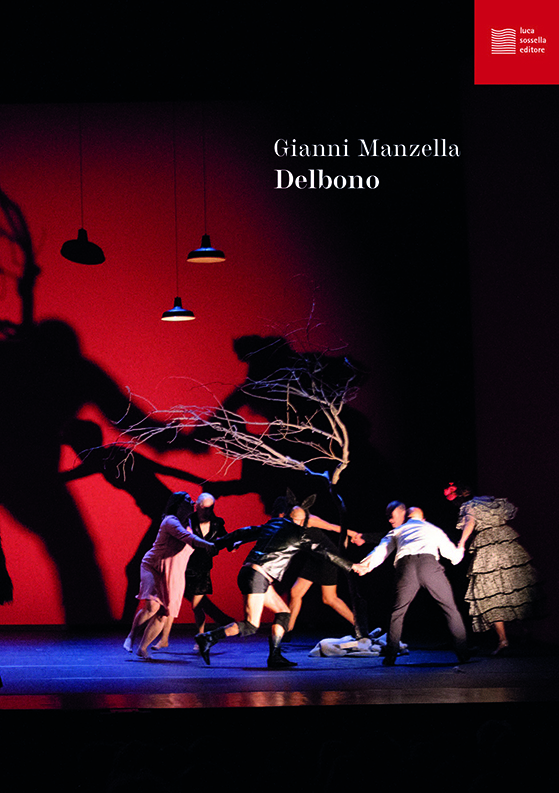

A house is not a home, ammonivano gli antichi maestri richiamando la duplicità che la lingua inglese rende esplicita in ciò che noi chiamiamo semplicemente casa. House è l’edificio che la definisce, la casa, come la pensa un architetto o un costruttore. A questo significato si riferisce evidentemente lo spettacolo scritto e diretto da Amos Gitai, intitolato appunto House, presentato da RomaEuropa festival e prodotto dal teatro La Colline diretto a Parigi da Wajdi Mouawad, drammaturgo e regista di origini libanesi, cresciuto in Francia ma trasferitosi poi in Canada. Sul palco del teatro Argentina si materializza infatti una sorta di grande cantiere, due alte impalcature metalliche si fronteggiano e altre si vedranno passare nel corso del lungo spettacolo, a ritmare l’oscillante trascorrere del tempo. Mentre due muratori al lavoro scalpellano incessantemente le pietre destinate alla costruzione e i loro colpi sembrano seguire il colore orientaleggiante delle musiche eseguite dai due musicisti posizionati sulle impalcature, uno al violino e l’altro a uno strumento a percussione della tradizione iraniana, e comparirà anche un coro di formazione lirica, a moltiplicare la babele delle lingue parlate sulla scena.

Più di quarant’anni fa, nel 1980, il regista israeliano fresco di studi di architettura aveva girato un film documentario sulla storia di una casa di Gerusalemme ovest abbandonata dai suoi proprietari palestinesi nel 1948 e assegnata dal governo israeliano a una famiglia di immigrati algerini, poi era stata ingrandita da nuovi proprietari. Gitai aveva respinto all’epoca la richiesta della televisione israeliana di cancellare ogni immagine che si riferisse a una presenza palestinese, segnando in qualche modo il futuro della propria strada cinematografica. Sulla vicenda era tornato altre due volte a distanza di tempo, dapprima per guardarsi intorno, alle case del vicinato; l’ultima volta nel 2005, per un viaggio ad Amman alla ricerca di quel che restava degli antichi proprietari della casa, una famiglia dell’agiata borghesia palestinese.

Lì nel mezzo si presentano i protagonisti del lavoro, uno dopo l’altro, ciascuno con la sua storia, le sue ragioni da esporre, quasi sempre senza che in realtà diano vita a un confronto dialettico fra loro. A chi parlano, viene da chiedersi. Forse nemmeno agli spettatori che hanno davanti, forse quel loro monologare stanco non è che il ripetitivo promemoria di una situazione senza sbocchi, qual è diventato il conflitto che oppone Israele e palestinesi. A tenere insieme quel microcosmo, come una prefazione, è la lettera scritta dalla madre del regista che all’inizio appare proiettata sul fondale. Caro Amos, cambiare paese, a volte ci penso: ma per andare oltre?

Ecco il nuovo giovane proprietario della casa alle prese con i problemi pratici della ristrutturazione in corso, le forniture, i finanziamenti, gli stipendi dei lavoratori. C’è Claire che abita nella strada da diciassette anni, allora c’erano poche case, molto belle e molto vecchie, venivano da Stoccolma e non parlavano una parola di ebraico – è Irène Jacob, amatissima protagonista dei capolavori di Kieslowski, qui quasi irriconoscibile nel dimesso maglioncino rosso che indossa. C’è il vicino Shlomo che ha costruito con le sue mani la casa. L’archeologa che porta jeans strappati, forse per protrarre un desiderio di giovinezza, e racconta degli scavi che sta facendo sul monte del Tempio. L’altro vicino che si chiama Kishka, un cognome di origine spagnola, è un sionista convinto ma voleva fare l’artista…

Le loro voci si alternano ma non si incrociano mai. Eppure due narrazioni parallele un poco alla volta si chiariscono. Sul proscenio a un certo punto scende un velo e appaiono le domande che Bertolt Brecht fa porre da un lettore operaio. Tebe dalle sette porte chi la costruì? sono stati i re a trascinare quei blocchi di pietra? Quante vicende, tante domande. Qui a porre domande sono i due scalpellini che continuano a martellare la pietra ma parla già il loro essere lì. Il primo che non vuol dire come si chiama e da dove viene; l’altro che dice “è normale che provi dell’odio, li odio quanto loro odiano me”. Prima della guerra a Rafiah, Khan Younis e Gaza.

La geografia agisce da discriminante delle storie. Le tante provenienze che si intrecciano nella parte ebraica lì confluita; dall’altra parte, quella palestinese che lì viveva da generazioni, lo sradicamento forzato di chi è stato costretto a fuggire o vi è rimasto senza diritti di cittadinanza. Quella che piange quando torna a Istanbul, al vedere la casa dove è nata, sembra rispondere all’anziano palestinese che ritorna e riconosce la casa dove è cresciuto. Viene in mente il racconto che fa Edward Said, intellettuale americano di rivendicate origini palestinesi, quando scopre di essere malato e decide allora di tornare in Palestina per la prima volta, per mostrare ai figli e alla moglie il paese dove era nato e che ora non esisteva più. Quando ritrova la casa della sua infanzia, a Gerusalemme, la scopre occupata da un gruppo di fanatici sionisti venuti dal Sudafrica e non vuole più entrarci.

Gitai registra le due posizioni. Senza prendere partito, all’apparenza. Forse sentimentalmente da una parte, politicamente dall’altra. Bisogna cambiare il punto di vista, se non si vuole restare attaccati ai pregiudizi. Per questo forse sul fondale spesso la scena appare inquadrata dall’alto. Progressivamente però House diventa Home nella percezione dello spettatore. Luogo di vita che non è fatto solo di muri ma anche delle presenze di chi l’ha abitato, delle cose che ha contenuto, di memorie affettive insomma. Avevano ragione Burt Bacharach e Dionne Warwick.

© Gianni Manzella