-

Il teatro, altrove

a F.Q.

Si alza il sipario; si apre la veduta sul lago.

Anton Čechov, Il gabbiano

Ci sono spettacoli che restano impressi più di altri nella memoria dello spettatore. Sarà per via di immagini che più di altre si staccano dal fondo, prendendo una sorta di rilievo, in una sospensione che le apparenta a quel che Walter Benjamin definiva gesto citabile; o piuttosto per il fatto che quelle immagini sembrano dar corpo allo spirito di un momento, storico o personale. Winterreise, per esempio. Nell’Olympia Stadion di Berlino. Lo spettacolo allestito da Klaus Grüber per poche centinaia di spettatori nel gelo di un inverno tedesco, alla fine degli anni Settanta (e bisogna ormai aggiungere: del secolo scorso).

Mi sembra di averle ancora davanti agli occhi, quelle immagini. La facciata della Anhalter Banhof, la vecchia stazione berlinese ridotta a rudere dalla guerra, quella che era un tempo la “porta del sud” della città riprodotta a grandezza naturale di fronte alla curva, al posto della porta del calcio. In mezzo al prato dello stadio, un accampamento di tende. Gli uomini dai lunghi cappotti scuri che vi si affaccendano intorno. La corsa a perdifiato del protagonista della serata lungo la pista a ostacoli, lanciando al cielo le parole rubate all’Hyperion di Hölderlin. Con uno sforzo di immedesimazione potrei dire di sentirlo ancora addosso, il freddo di quel notturno viaggio d’inverno. Ma qui siamo davvero oltre. Perché io quel mitico spettacolo berlinese non l’ho mai visto realmente; potrei dire che l’ho a lungo sognato, o meglio ancora che l’ho desiderato. Stanno quelle immagini, come allora, nelle pagine di un grosso volume. Il primo di una serie di “annuari” che anno dopo anno avrebbero accompagnato la mia vita di spettatore. Fino all’altro ieri.

Ma era la cronaca che le accompagnava a infondere vita in quelle immagini piccole e grigie, altrimenti incomprensibili. Precisa, quasi puntigliosa nel non voler nulla omettere, e tuttavia con un sostrato di controllata passione, di rivendicato coinvolgimento personale, che negava qualsiasi sospetto di indifferenza dello sguardo. E dovrei aggiungere, a parziale giustificazione di questa mia appropriazione indebita, che da lì la cronaca si diramava verso altre geografie, altri punti nevralgici di una biografia culturale in divenire non più vissuta solo sulla carta. Il Rapporto confidenziale del Carrozzone di Tiezzi e compagni fuori e dentro una palazzina in via di demolizione nella periferia bolognese… Lo spiazzante Pig, Child, Fire! degli esuli ungheresi dello Squat all’interno di un negozio, così da offrirsi anche alla visione del pubblico casuale che passava davanti alla vetrina… Lì insomma c’ero per davvero.

Se racconto questo episodio marginale di una mia presunta vocazione teatrale, di come per dir meglio a un certo punto la mia scrittura fu deviata verso il teatro, è perché esso contiene qualche larvato motivo di riflessione su cui poi sono tornato più volte. Il primo, il più immediato, è che la scrittura possiede questa capacità di far vedere. Cerco di essere più preciso: esiste la possibilità di una scrittura che ha questa capacità. Che forse è dono, ma è anche conoscenza, rigore, applicazione severa. Il resto è chiacchiera, o banalità accademica, questo almeno l’ho imparato.

Ne vien fuori però anche un altro motivo, forse meno scontato. Che non può che essere offerto così, avvolto in un velo. Il teatro ci mette di fronte a un altrove. Vuol dire sapere che comunque, là dove non sei, sta succedendo qualcosa. Proprio in questo momento. A questo altrove si può dare di volta in volta il nome di Berlino, o Mosca o Lisbona. Ciò che misura è comunque una distanza. Non è solo questione di chi come me ha due sangui nelle vene, e come sapeva Elsa Morante non sta bene da nessuna parte. Quando è qui vorrebbe essere là, e quando è arrivato là vorrebbe essere qui – solo nel viaggio forse trova requie. Perché andare, altrimenti? Per cercare cosa? Sapendo che ciò che si cerca è in realtà molto più vicino. C’è di più il desiderio con cui questo sentimento ci mette in contatto. L’altra faccia dell’insoddisfazione per lo stato presente delle cose. Con quel tanto o poco di politico che ciascuno ci può mettere, come tensione al cambiamento.

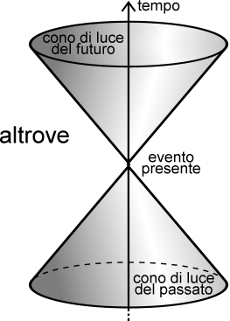

La fisica novecentesca, così incerta e sperimentale nei mondi aperti dal principio di indeterminazione, ci racconta che l’altroveè ciò che sta fuori dall’orizzonte degli eventi, nelle quattro dimensioni spazio-temporali. Fuori dal cono di luce del futuro che lungo l’asse del tempo si apre dal presente dell’evento, come l’onda circolare che si allarga quando il sasso colpisce la superficie dell’acqua; fuori dal cono di luce del passato che procede in senso inverso da quel medesimo punto.

Altri dicono essere l’altrove il confine di un buco nero.

Ma tornando a quegli anni di inconsapevole formazione, se di educazione teatrale si vuol parlare, prima c’era stata la rivista “Ubu” che uscì per pochi numeri all’inizio di quello stesso decennio. Grande formato, poco meno di quel che misura oggi un tabloid (allora però “L’espresso” era un lenzuolo). Stampa in bicromia, ma l’unico colore era ogni volta diverso e dava un senso di allegria. Costava trecento lire, prezzo accessibile anche a un giovanissimo di Forlì o di Palermo, più o meno tre volte quello di un quotidiano o la metà di un pasto alla mensa universitaria, che si poteva saltare senza troppi rimpianti, per dare l’idea. Ne arrivava una copia nell’edicola della stazione ferroviaria. Quando una volta la mancai, poi fu un problema trovarla da un’altra parte.

Sette anni separano la rivista “Ubu” da quel primo volume del “Patalogo”, l’annuario dello spettacolo che si diceva. Sembrano due diverse ere geologiche. La rivista è figlia dell’ancora non lontano Sessantotto, sorella delle tante fantine che vedono la luce in quegli anni. Vi compaiono a ogni passo parole oggi quasi del tutto scomparse come “underground” e “controcultura” o addirittura “rivolta”. La grafica è ironica e ariosa, con un tocco che potremmo definire surrealista, anche perché su quelle grandi pagine si mescolano le strip di Crepax e Robert Crumb con il Dracula di Alfredo Arias ridotto a fotoromanzo, le foto segnaletiche della Baader Meinhof con i disegni di Luzzati e le fiabe a fumetti del Bread and Puppet; vi fa una fugace apparizione la donna seduta di Copi, divagando di liberazione femminile e agit-prop e paradisi artificiali.

Salgari, mi viene da dire d’istinto, e non saprei giustificare altrimenti questa associazione se non con il gusto un po’ infantile per il meraviglioso lontano offerto alla fantasia del lettore (non erano del resto passati molti anni da che si erano cessate quelle letture, e una paginetta di Kantor avrebbe poi chiarito il valore creativo di quell’impulso infantile, di quel senso di attesa). Ciò che in effetti si andava a cercare con un più gonfio senso di attesa era il racconto di quei teatri lontani e bellissimi. L’impressionante XX parigino di Ronconi. Le prime apparizioni europee di Robert Wilson. Il Giappone segreto di Terayama che si rivelava al festival di Nancy. Il lavoro del Living Theatre nelle favelas brasiliane attorno a São Paulo… L’anarchico Victor Garcia che dinamitava un teatro all’italiana per lasciare solo muri e tetto… Irraggiungibili, ma che importa? Non si invocava ancora la fantasia al potere? Un po’ prima del piombo, avrebbe titolato Garboli con il senno di poi.

A distanza di pochi anni, si diceva, tutto sembra cambiato. Tutto diventa più piccolo e più grigio, sulle pagine del “Patalogo”. Lo spirito trasgressivo diventa un ghigno agrodolce nel soffermarsi sulle dive del cinema erotico e i nuovi mostri televisivi. La rivolta ha preso una brutta piega e di controcultura non si parla più. Se allora, nel ’71, ci si poteva interrogare di Tupamaros anche in Italia, con un dubbioso punto interrogativo, pubblicando i primi comunicati brigatisti, qui l’immagine di Aldo Moro fotografato davanti alla bandiera dei suoi carcerieri non lascia dubbio su come sia finita quella storia. E tuttavia a ben guardare, fatta la tara al mutato clima culturale e sociale, non è venuto meno quello spirito indagatore da cui infatti si è partiti per questa cronachetta.

A Berlino poi ci sono arrivato, anni dopo. Alla ricerca di Peter Stein che metteva in scena Čechov alla Schaubühne e riceveva l’occasionale ospite nella sua casa sul Kurfürstendamm, non lontano da lì, arredata quasi unicamente di tappeti kilim turchi. Nella grande sala vuota troneggiava un divano, e di fronte una poltrona. Ma anche lì erano ormai mutate le temperie sociali e culturali. Una stagione si è chiusa. I grandiosi spettacoli allestiti dai maestri della scena all’inizio del nuovo decennio sembrano, più ancora che una sintesi, un monumento eretto a una stagione ormai irripetibile. E poi l’altrove è di per sé irraggiungibile. Non cambia per questo il senso della domanda che da più di un secolo il teatro ci rimanda.

Ricordate come si presenta la giovane Nina nel Gabbiano? Dice: i miei genitori non vogliono che io venga qui, dicono che vivete da bohémiens, hanno paura che io voglia fare l’attrice… ma io invece sono attirata dal lago, come un gabbiano. C’è un evidente scatto semantico in questa battuta. Come uno slittamento del pensiero, al limite del nonsense. Non dice: io invece sono attirata dal teatro. Al posto del teatro, con una improvvisa sovrapposizione, compare un altro luogo, un lago. Letteralmente, un altrove. Verso cui si è attirati, quasi senza sapere perché. Riapparirà più avanti, mimetizzato nel corpo di una didascalia, a dirci che il nostro sguardo non deve fermarsi alla scena che ci sta di fronte. Dove va in scena il dramma scritto da un giovane artista che anela a “nuove forme”, magica premonizione di un secolo di innovatori del senso stesso del teatro. Se guardiamo bene, lontano, sullo sfondo del palco allestito all’aperto, potremo anche noi scorgere qualcos’altro.

Si alza il sipario; si apre la veduta sul lago.

© gianni manzella, settembre 2013

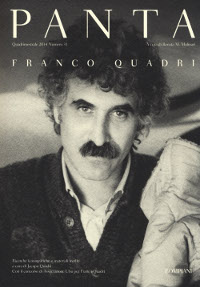

Pubblicato in Panta. Quadri, a cura di Renata M. Molinari, Bompiani 2014

Pubblicato in Panta. Quadri, a cura di Renata M. Molinari, Bompiani 2014