-

Cos’è Ecuba per noi. A Buti, Daddi e Marconcini interrogano la tragedia

Cos’è Ecuba per lui, o lui per Ecuba, da piangere così per lei? si chiede Amleto davanti alla prova fornita da uno dei comici convocati a corte per inscenare la trappola che dovrà smascherare l’uccisore del padre. È mostruoso che un attore, in un sogno di passione, possa scolorare in volto e piangere con voce rotta. E tutto questo per Ecuba, dice così. Atto secondo, scena seconda. Più avanti sarà ancora Amleto a fornire ai comici le istruzioni di regia, per così dire. Recitate quello che ho scritto con misura, senza urlare o trinciare l’aria con la mano… E si sa quante riflessioni abbia prodotto questo passaggio, dal Paradosso sull’attore di Denis Diderot al saggio di Carl Schmitt su Amleto o Ecuba. In qualche modo nasce qui il teatro moderno.

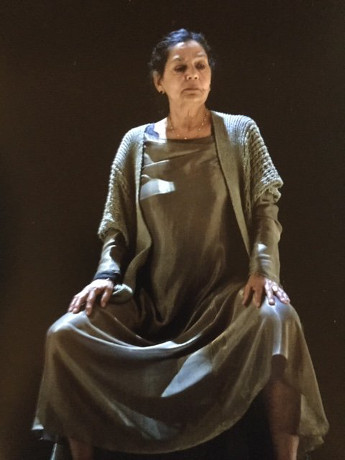

E per noi, cos’è Ecuba per noi, ci si chiede mentre osserviamo la figura femminile che sta seduta piegata in avanti davanti a noi, tutta avvolta in una veste nera che le copre anche il capo. Alle sue spalle si allarga sul fondale l’immagine delle rovine di una città mediorentale distrutta da un bombardamento, si sa da chi sono venute le bombe. L’eterna guerra del mondo occidentale all’oriente che dura da tremila anni.

Il teatro Francesco di Bartolo è chiuso, destinato a lavori di ristrutturazione. Per un momento ci siamo affacciati a guardare la piccola sala del teatro di Buti, illuminata. Nello spazio prospiciente va in scena Ecuba, la cagna nera, che Dario Marconcini ha tratto dalle Troiane di Euripide mettendo in fila le parole di colei che era regina a Troia e ora è schiava dei greci vincitori. Un monologo per un’attrice sola, Giovanna Daddi. È lei che sta lì raccolta su di sé su una panchetta, immobile, il capo fra le mani rivolto a terra, le braccia che appoggiano sulle ginocchia. Quando si solleva e getta via il mantello, l’unico rabbioso gesto di ribellione che le resta, è un flusso di memoria che si apre. Racconta, ricorda. I figli uccisi, la figlia Polissena sgozzata sulla tomba di Achille. Ai suoi piedi viene disteso il corpo del bambino Astianatte, che i vincitori hanno gettato giù dalle mura della città perché la stirpe di Priamo non abbia una discendenza.

Il teatro Francesco di Bartolo è chiuso, destinato a lavori di ristrutturazione. Per un momento ci siamo affacciati a guardare la piccola sala del teatro di Buti, illuminata. Nello spazio prospiciente va in scena Ecuba, la cagna nera, che Dario Marconcini ha tratto dalle Troiane di Euripide mettendo in fila le parole di colei che era regina a Troia e ora è schiava dei greci vincitori. Un monologo per un’attrice sola, Giovanna Daddi. È lei che sta lì raccolta su di sé su una panchetta, immobile, il capo fra le mani rivolto a terra, le braccia che appoggiano sulle ginocchia. Quando si solleva e getta via il mantello, l’unico rabbioso gesto di ribellione che le resta, è un flusso di memoria che si apre. Racconta, ricorda. I figli uccisi, la figlia Polissena sgozzata sulla tomba di Achille. Ai suoi piedi viene disteso il corpo del bambino Astianatte, che i vincitori hanno gettato giù dalle mura della città perché la stirpe di Priamo non abbia una discendenza.Fedele alle istruzioni di Amleto ma anche alla lezione di Jean-Marie Straub, il maestro che a Buti era di casa, scomparso a novembre, l’attrice nulla concede al patetico spesso in agguato dietro al pathos. La voce è secca, quasi rituale. Con le sole mani che sembrano accarezzare un’invisibile sfera, restando seduta nel posto che le è assegnato, danza una danza che l’artefice aveva scoperto a Marrakech, mentre andava alla ricerca della musica gnawa. Finisce latrando come vuole la cagna in cui era stata tramutata durante l’ultimo viaggio per mare, secondo una versione del mito, richiamata anche dal “forsennata latrò si’ come cane” dell’Inferno dantesco. Mentre l’irrompere del Sacre di Stravinskij offre un altro momento di spiazzamento alla discesa nel tragico. Fare la prova del dolore, pungere la memoria per verificare se è insensibile, come scriveva Christa Wolf.

Cos’è Ecuba per noi, o noi per Ecuba? Qual è il nostro ruolo davanti alla tragedia? La domanda ritorna. A sorpresa, alla fine, Marconcini entra in scena proprio per ricordare le parole di Amleto. Per le quali forse non c’è risposta. Forse è sufficiente la domanda. Ecuba è lì a dirci il rifiuto di ogni guerra, giacché ogni guerra può essere solo perduta. Come la storia non smette di ricordarci. Forse però soltanto la tragedia è stata capace di guardare alla storia con gli occhi dell’altro. Il vinto, la donna. Dare voce al dolore dei vinti, di mettersi dalla loro parte. Quello dei Persiani sconfitti dai Greci a Salamina, nella tragedia di Eschilo; in quella di Euripide le donne di Troia che attendono di essere spartite fra i vincitori, vittime due volte in quanto prede di guerra e in quanto donne, destinate ai letti dei vincitori. Give peace a chance, invocava John Lennon (infatti è stato ucciso).

© Gianni Manzella

Articoli correlati