-

I tromboni di Cuba. Rimini Protokoll interroga i nipoti della rivoluzione

Quando il collettivo berlinese Rimini Protokoll si presentò sulle scene europee con quel sorprendente Sabenation, una quindicina d’anni fa, non era ancora diventato una moda dilagante il teatro della realtà o come lo si voglia chiamare. Il teatro insomma che parte dalla rielaborazione drammatica di eventi reali, e che ha fatto di Milo Rau una star internazionale ma vanta anche molti altri epigoni. Lo spettacolo di allora raccontava la crisi che aveva portato al fallimento della compagnia aerea di bandiera belga, la Sabena appunto. E lo faceva però dando la parola sulla scena ai dipendenti rimasti d’improvviso senza lavoro, costretti a cercarsene un altro che nessuno gli offre più. Senza compiacimenti o vittimismi.

Da allora Rimini Protokoll ha continuato a viaggiare, coniugando ogni volta un tema, cioè una concreta vicenda umana, con un luogo. Come ad esempio, in Black tie, la vicenda della bambina coreana adottata da una coppia tedesca che, diventata grande, ritorna nel paese d’origine alla ricerca di radici che sono state tagliate e la condannano a una doppia estraneità.

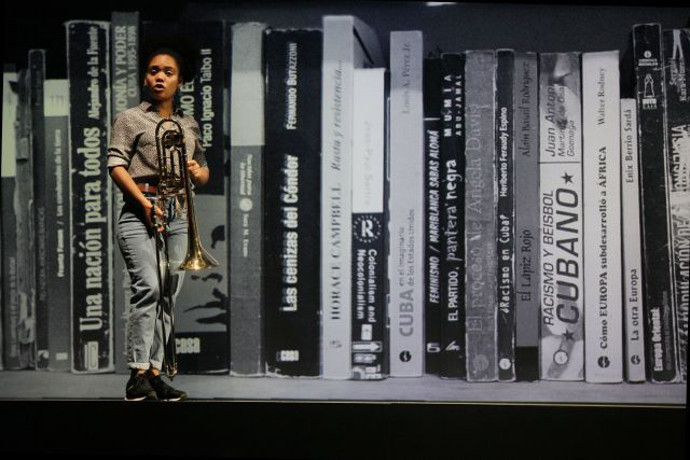

Granma. Metales de Cuba è firmato da Stefan Kaegi, uno degli artefici del gruppo. Granma è il nome del battello con cui Castro e i suoi compagni raggiunsero Cuba, nel 1956, per dare inizio alla guerriglia. E divenuto poi uno dei simboli della rivoluzione. I tromboni, i metales, li impugnano i quattro giovani interpreti dello spettacolo. Quattro giovani cubani di età fra i venti e i trent’anni. Ma di origini e condizioni sociali parecchio diverse, oltre che di diverso colore della pelle, capaci dunque di offrirci anche solo per questo una visione non unilaterale e stereotipata della storia recente del loro paese. Una storia che raccontano ciascuno da un proprio particolare punto di osservazione, cioè a partire dall’ascolto dei racconti dei nonni. La generazione che fece la rivoluzione. Saltando quella che sta nel mezzo.

La nonna di Milagro era discendente di schiavi, fuggita a L’Avana per sottrarsi a un marito violento aveva ottenuto dal partito un piccolo appartamento in una casa popolare, una stanza di sette metri per quattro. Faceva la sarta e lei, Milagro, dice che l’atto di cucire le sembra simile a quello di scrivere la storia. Infatti da un lato della scena campeggia una macchina da cucire che srotola lentamente la tela su cui si scrivono gli anni che dalla rivoluzione arrivano fino ai giorni nostri. Anni ricchi di contraddizioni e spesso difficili, quelli che seguono il trionfo della rivoluzione. La nazionalizzazione delle aziende ma anche l’esproprio dell’argenteria nelle case della borghesia. L’embargo americano e la crisi dei missili. La crisi economica e il collasso del socialismo. La fuga di migliaia di cubani verso gli Usa e l’uscita di scena di Fidel. Il concerto dei Rolling Stones a L’Avana…

Tutt’altro contesto quello in cui è cresciuto Daniel. Il nonno era membro delle alte gerarchie del regime cubano, era stato uno dei compagni di Fidel arrivati sul Granma e diventato poi titolare di un inedito ministero per il recupero dei beni malversati. Le tante fotografie lo riprendono nelle occasioni ufficiali o mentre parla alle folle, prima di essere emarginato e spedito come ambasciatore in Bulgaria. E intanto il nipote commenta come una guida turistica la panoramica sulle grandi ville dei dirigenti del partito che scorre sullo schermo che si allunga sul fondo della scena.

E poi c’è Christian, il nonno è stato militare di carriera, ha fatto la guerra in Angola ma anche la Zafra del 1970, quando due milioni di cubani parteciparono alla raccolta della canna da zucchero. E ora siede sul divano di casa, da dove non perde nemmeno un secondo delle notizie trasmesse dalla televisione. E Diana che dal nonno, cantante in una delle orchestre che ancora portano in giro per il mondo i ritmi cubani, ha ereditato la passione per la musica. È lei la trombonista che durante un anno di lavoro ha insegnato l’ingombrante strumento ai suoi tre compagni, non se la cavano male.

La progressione cronologica degli eventi si ingarbuglia in quella sorta di discronia prodotta dal presente dei quattro interpreti. Le immagini di repertorio dei cinegiornali d’epoca (oltre a quello sul fondo, ci sono anche due schermi laterali a moltiplicare l’apparato visivo) si scontrano con quelle che loro stessi esibiscono, tratte fuori da cassetti più personali. Quando ci si avvicina al presente le immagini si colorano e in qualche modo diventano più confuse. O più confusorie. Le contraddizioni naturalmente non si compongono, ed è giusto che sia così. E Milagro continua a credere nel futuro della rivoluzione, soprattutto in una chiave femminile. E noi intanto dove eravamo? – sembrano chiederci mentre con una mazza da baseball, lo sport nazionale, colpiscono la palla di pezza rilanciata dalla platea. Perché Granma, se si toglie al racconto l’aspetto documentario, parla anche di noi, delle nostre vite parallele. E allora il documentario si avvicina un po’ al teatro.

© gianni manzella

Articoli correlati