-

Nel riverbero di ciò che finisce. I “pezzi staccati” del Giulio Cesare di Castellucci

Giulio Cesare o della retorica. Quando nel 1997 va in scena per la prima volta la creazione che Romeo Castellucci ha tratto dal dramma di Shakespeare, l’artefice punta il dito sull’“impero retorico” – più vasto e tenace di qualsiasi impero politico, dice – che per diversi millenni ha regnato in Occidente. La sola pratica attraverso cui la nostra società ha riconosciuto il linguaggio. L’elefantiaco lievito della parola vuota. La persuasione che ha di mira unicamente il proprio effetto d’arte. E poi il teatro, naturalmente. Il teatro che prosegue sul piano formale il discorso della retorica, la quale a sua volta ne esalta la vera faccia, che è quella della finzione. Così Castellucci, nel programma di sala, introduce il lavoro della compagnia, una ricerca che attinge anche agli storici latini, al diritto romano, all’oratoria ciceroniana.

(Ma fra le fonti compare anche un uomo russo che ebbe un qualche peso nelle vicende teatrali del Novecento. Ne riparleremo fra poco).

Culmine dell’arte retorica, teatralmente parlando, è l’orazione funebre che Antonio tiene davanti al corpo di Cesare trafitto dalle pugnalate dei congiurati. Atto terzo, scena seconda. Ricordate? L’inizio è un tono sotto, da uomo semplice come vuole apparire, incapace di infiammare il cuore degli uomini.

“Amici… Romani, concittadini, porgetemi le orecchie vostre; vengo per seppellire Cesare non per lodarlo. Qui, con licenza di Bruto e degli altri – perché Bruto è uomo d’onore e così sono essi tutti, tutti uomini d’onore – io vengo a parlare nel funerale di Cesare”.

Giacché naturalmente: Bruto è un uomo d’onore, an honourable man. E così gli altri congiurati, tutti uomini d’onore. Ma poi è un crescendo: se avete ancora lacrime, ora preparatevi a versarle. Indimenticabile, quel martellante e ossessivo “Bruto è un uomo d’onore” diventa lo strumento percussivo con cui l’oratore un poco per volta sgretola la convinzione degli ascoltatori sulla giustezza del gesto di Bruto e degli altri, che quell’uomo ucciso fosse un ambizioso tiranno di cui era necessario liberarsi.

Siamo anche al punto di volta dello spettacolo di Castellucci. Quell’intervallo che separa lo spazio chiaro e geometrico della retorica dal buio di un teatro in rovina in cui si inscena la cerimonia demoniaca di un duplice addio alla vita, l’evocazione di una cultura che appare anch’essa ‘morta’. Il Giulio Cesare della Socìetas appare fin dall’inizio diviso fra due poli in cerca di conciliazione. Il bianco e il nero. La forza e la leggerezza. L’ariete oscillante che scuote il sipario ancora chiuso e la nuvoletta da cartoon che una mano spinge fuori, con la scritta “…vskij”. A introdurre in tal modo l’enigmatico personaggio che pronuncia il dialogo fra Flavio Marullo e un ciabattino, atto primo, scena prima, vibrando di belle parole davanti al popolo ridotto a un mucchio di scarpe. Ma intanto dietro un diaframma di plastica trasparente è spuntata la geometrica prospettiva di un involucro cubico, racchiuso da tendaggi destinati poi a cadere per mostrare una parete di mattoni di cemento, sulla scena dove Bruto e Cassio hanno preso a duettare delle sorti della repubblica…

Ma qui ci siamo ormai tuffati dentro il teatro della Socìetas Raffaello Sanzio. La teoria, per così dire, cede il passo alla prassi. Al farsi di un teatro che in quel volgere di anni tocca probabilmente il suo momento più compiuto, con spettacoli indimenticabili per lo spettatore di allora. Come l’Amleto duro e sgradevole inscenato nel fragore di una schiera di macchine elettriche, un Amleto tutto dalla parte dei figli, dalla parte di chi si trova di fronte a un’eredità mortale, e può negarla solo attraverso la malattia, la regressione infantile, il rifiuto di crescere. Per arrivare al vertice emozionante del racconto biblico di Genesi, velato nella propria oscurità, passando attraverso una Orestea calata nel meraviglioso paese dell’Alice di Lewis Carrol.

E forse era proprio il metamorfico personaggio di Amleto, che attraversava sotto traccia tutte quelle creazioni, a farsi sintomo e paradigma della condizione esistenziale di una generazione precipitata in un mondo che appariva d’un tratto mutato, uscito fuori dai propri cardini, privato delle certezze ideologiche e degli schieramenti che l’avevano retto fino a lì. Perché quel loro Giulio Cesare è anche la storia di un altro Amleto, del conflitto di un figlio diviso fra due padri. Simile all’amletico Oreste della tragedia greca che indugia davanti al gesto matricida, anche Bruto si arresta di fronte all’azione e occorre allora un regista che lo richiami all’opera.

Li avevamo ben conosciuti nel decennio precedente, i ragazzacci di Cesena, anche contribuendo personalmente a qualche loro debutto, quando ancora critici più titolati nicchiavano davanti alla fatica di un viaggio per venire a scoprire l’universo contaminato del loro galoppante Popolo zuppo. Anomalo era già il loro proporsi come gruppo a struttura familiare, sotto la guida della duplice coppia di fratelli e sorelle Guidi e Castellucci, che con gli anni si sarebbe andato arricchendo di bambini e animali. Ne avevamo sperimentato la serietà e l’ironia, il senso del gioco e la radicalità del gesto ben condensati nella sigla che si erano dati. Ma se allora, in quei primi anni di un’operatività febbrile che moltiplicava le occasioni di incontro con una serie di “oratorie” (guarda caso), quel che si manifestava era soprattutto un viaggio a ritroso verso miti perduti, spostandosi fra Egitto e Mesopotamia, fra Gilgamesh e Iside e Osiride, per reinventare una propria mitologia e approdare poi alla metafora iconoclasta di Santa Sofia, lo spettacolo che mescolava l’evocazione della celebre basilica bizantina di Costantinopoli al desiderio di radicalità di un ipotetico “teatro khmer”, esplicito richiamo a una delle più sanguinose utopie di rigenerazione del Novecento; qui invece i giovani artisti ormai diventati più maturi e padroni di sé potevano affrontare direttamente i caposaldi della civiltà occidentale, prendendo di sbieco la tragedia greca (di cui avrebbero poi saggiato l’impossibilità con la Tragedia endogonidia del decennio successivo) così come Shakespeare, senza intenti filologici o attenzione alla tradizione, per tornare indietro da ultimo al libro biblico, al crimine originario su cui si fonda l’umanità, il gesto fratricida di Caino compiuto nel silenzio di un pietroso deserto rosso, illuminato dall’irreversibile coscienza dell’olocausto che marchia la modernità – e dopo il pensiero del lager, poteva sembrare quasi un atto d’amore quel primo assassinio. Mentre si andava precisando la funzione registica di Romeo Castellucci e gli artefici potevano sottrarsi alla scena, dove comparivano invece altri corpi.

Ecco, i corpi del teatro della Socìetas. La loro diversità. Di cui Castellucci rivendica la bellezza. Dove la carne è anche l’idea, dirà poi. A volte con scandalo di qualcuno. Disturbante proprio perché, lontano da ogni provocazione, impone lo scandalo vero, agli occhi delle convenienze estetiche, di un reale vissuto. Castellucci è forse l’artista che più di tutti ha profondamente fatta sua la crudeltà profetizzata da Antonin Artaud. Corpi di debordante obesità o di una magrezza quasi insopportabile alla vista, le due giovani anoressiche che incarnano la fragilità di Bruto e Cassio nel Giulio Cesare. Corpi che hanno ali ma non braccia e voci che escono da una gola priva di corde vocali. La regalità innocente di Agamennone avviato al macello che si presenta con la spigolosa dolcezza di un ragazzo down. La biblica Eva di Genesi, nuda e mutilata di un seno, ricalcata sulla posa dolente del dipinto di Masaccio alla cappella Brancacci, che porta in scena irreversibilmente il dolore dell’umanità. Mentre per contrappunto, in quest’ultimo bellissimo spettacolo che introduce il nuovo millennio, è l’immagine all’apparenza più innocente quella che può rivelarsi più atroce, giacché maschera l’orrore con una pelle d’agnello, sono infatti i giochi di un gruppo di bambini in veste e cuffietta bianca, usciti dal paese delle meraviglie di Alice, a rappresentare il luogo dal nome impronunciabile di Auschwitz.

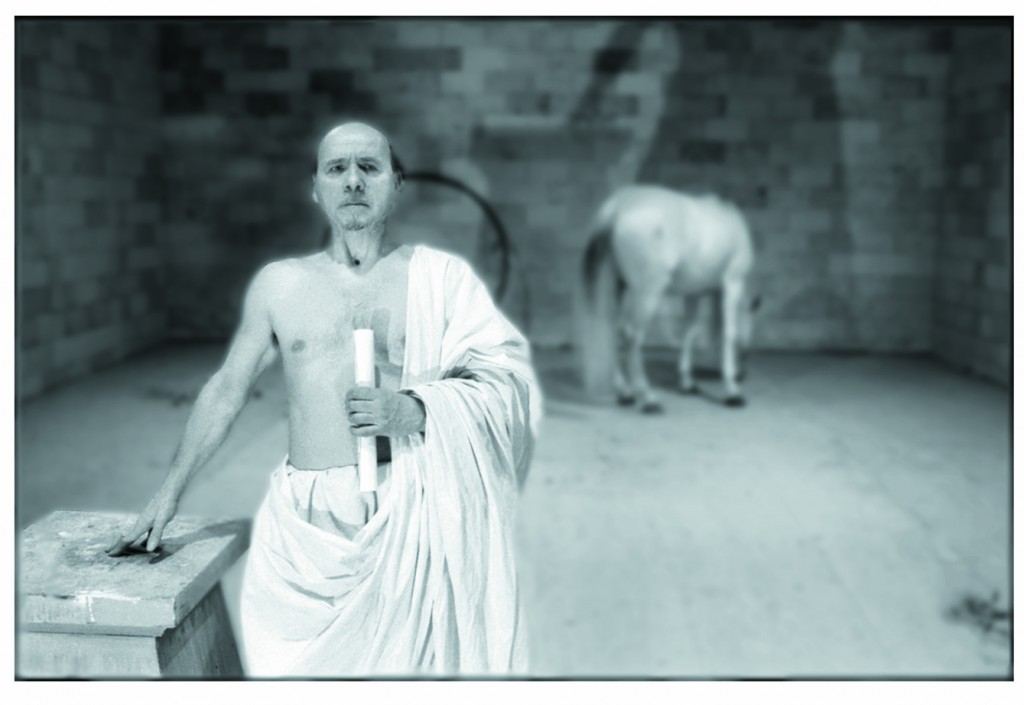

Ecco, i corpi del teatro della Socìetas. La loro diversità. Di cui Castellucci rivendica la bellezza. Dove la carne è anche l’idea, dirà poi. A volte con scandalo di qualcuno. Disturbante proprio perché, lontano da ogni provocazione, impone lo scandalo vero, agli occhi delle convenienze estetiche, di un reale vissuto. Castellucci è forse l’artista che più di tutti ha profondamente fatta sua la crudeltà profetizzata da Antonin Artaud. Corpi di debordante obesità o di una magrezza quasi insopportabile alla vista, le due giovani anoressiche che incarnano la fragilità di Bruto e Cassio nel Giulio Cesare. Corpi che hanno ali ma non braccia e voci che escono da una gola priva di corde vocali. La regalità innocente di Agamennone avviato al macello che si presenta con la spigolosa dolcezza di un ragazzo down. La biblica Eva di Genesi, nuda e mutilata di un seno, ricalcata sulla posa dolente del dipinto di Masaccio alla cappella Brancacci, che porta in scena irreversibilmente il dolore dell’umanità. Mentre per contrappunto, in quest’ultimo bellissimo spettacolo che introduce il nuovo millennio, è l’immagine all’apparenza più innocente quella che può rivelarsi più atroce, giacché maschera l’orrore con una pelle d’agnello, sono infatti i giochi di un gruppo di bambini in veste e cuffietta bianca, usciti dal paese delle meraviglie di Alice, a rappresentare il luogo dal nome impronunciabile di Auschwitz.Insomma, per tornare al nostro Giulio Cesare, poteva stupire solo fino a un certo punto che a interpretare il personaggio di Antonio fosse un attore laringectomizzato – ma padrone del proprio ‘metodo’. Eccolo salire su un piedistallo, avvolto nella tunica bianca che gli conferisce autorevolezza. Accompagna il suo dire con ampi gesti retorici della mano, capace di passare dall’appello alla commozione dell’uditorio, trasformando un lembo del sipario socchiuso nel mantello di Cesare trafitto dai pugnali dei congiurati, alla nobiltà statuaria. Ma le parole che pronuncia non provengono dalla sua gola, priva di corde vocali, ma da una tecnica fonatoria che produce una nuova voce.

Prima, si è già detto, risalendo all’indietro alla scena iniziale dello spettacolo, c’era stata però l’epifania del personaggio nascosto dietro le lettere “…vskij” (nascondimento fittizio, giacché non ci vuole molto a completare quel nome con le lettere che portano a leggervi uno dei padri fondanti della rivoluzione teatrale novecentesca, il fondatore del Teatro d’arte di Mosca, Konstantin Stanislavskij). Con gesti controllati l’attore, ugualmente vestito di una tunica bianca, maneggia una sonda endoscopica, l’avvicina al volto e l’inserisce nella cavità nasale, giù fino alla gola, ne seguiamo tutto il percorso, l’immagine della piccola telecamera è proiettata sul fondo, ingrandita all’interno di un contorno circolare. Fino a riprendere le corde vocali, che vediamo muoversi e contrarsi mentre pronuncia il suo discorso. Il termine boccascena assume d’improvviso un senso vertiginosamente concreto nella sua letteralità.

Se ci si è soffermati su questi due momenti dello spettacolo di allora è anche perché sono questi due monologhi concettualmente speculari a costituire la base dei “pezzi staccati” con cui Castellucci è tornato a interrogarsi sulla creazione di allora. Da un lato il dare voce diversa alla parola che è la sintesi stessa dell’arte retorica (è il bravissimo Dalmazio Masini, protagonista anche allora dello spettacolo, mentre accanto a lui ci sono ora Gianni Plazzi e Simone Toni); dall’altro la volontà di penetrare fin dentro la carne della parola, dove la parola si fa suono. Porta la mano sul petto, l’attore che interpreta Antonio, e con questo gesto sigilla il suo trionfo, il trionfo del potere della parola disincarnata, celebrato dallo scoppio di tante lampadine.

Via dunque la parte nera dello spettacolo, quella emotivamente più coinvolgente, la sua oscurità e le sue apparizioni, le rovine di un teatro in mezzo a cui si muovevano due figure piccole e scure, come Bruto e Cassio, di una magrezza quasi insopportabile alla vista; per isolare e riconsiderare un solo tema, saggiarne la tenuta a distanza di tempo. Nella convinzione che indietro non si torna, e non è solo rifiuto della nostalgia. Se alcuni artisti hanno privilegiato una politica di repertorio, lasciando che gli spettacoli mutassero lentamente insieme ai corpi degli attori, altri hanno sperimentato la possibilità di riallestirli a distanza di tempo (vedi il periodico ritorno di Robert Wilson a quell’Einstein on the beach che ha cambiato la storia del teatro o più di recente la ripresa da parte di Jan Fabre delle sue due prime creazioni, mettendo alla prova il senso che assumono, in un clima sociale e culturale tanto diverso, lavori che senza dubbio appartengono al loro tempo, e tuttavia possono parlare a uno spettatore contemporaneo, come fanno ancora Las meninas o Les demoiselles d’Avignon).

Non così Castellucci e la Socìetas, si sono sempre negati a questa possibilità. Scrivere attorno al teatro è soltanto un modo di rimanere nel riverbero di ciò che finisce. Sono le parole con cui introducevano la pubblicazione di alcuni scritti tra quelli che avevano accompagnato quei loro spettacoli. Epopea della polvere si intitolava il volume, significativamente. E bisogna concetrarsi sul “ciò che finisce”. Sulla negazione veemente di un prodotto resistente. Il teatro è ripresa, nel senso di un continuo ricominciare. E ogni tentativo è un ricominciare. Quando hai imparato le parole, ti servono solo per dire quel che non vuoi più dire, insegnavano i maestri. Quell’anno e quel teatro non li rivedremo più. Anche se a volte, a differenza del vecchio Krapp di beckettiana memoria, vorremmo riaverli indietro.

Pubblicato in “I Quaderni del Teatro Olimpico”, n. 35

Articoli correlati